REPUBLIKA.CO.ID, Cerpen Oleh: Zhizhi Siregar

Mereka menyebutku pecundang. Bintang-bintang kurang ajar itu. Berkelap-kelip mengejek dari kejauhan di setiap kesempatan hanya karena aku kalah dan terdampar di lantai bumi. Aku ini tak lebih dari sisa-sisa kosmik yang tersingkir, ledek mereka.

Apalah artinya kata-kata kalau tak membiarkannya menembus jantungmu? Yang tersingkirkan pasti kalah bila mereka membiarkan label itu menempel, menggelayut di sisa-sisa harga diri. Sering kutuliskan dalam buku yang kelak akan kuberikan pada anak-anakku, bahwa aku ini pejuang. Yang mampu bertahan, yang memilih untuk tetap ada ketimbang rela tergerus ketiadaan.

Aku Sergio. Keluargaku sudah entah di mana, mungkin masih bersama bintang-bintang di sana. Tak pernah sekali pun kudengar mereka memanggil namaku tanda rindu. Padahal kami dulu mengembara dalam ketiadaan yang fana: luar angkasa yang hening. Tak apa. Mungkin sudah terlalu lama bersama, bila salah satu seketika tiada, yang ada hanyalah lega. Untuk beberapa jenis cinta, jarak seringkali menghilangkan sesak.

Ledakan itu terjadi kala kami lewati sebuah bintang yang hendak meledak, agresif luar biasa. Padahal sedari jauh sudah kami katakan, tak akan kami ganggu wilayah kekuasannya. Kami hanya numpang lewat. Tapi lagi-lagi, seperti semua hal yang ada di semesta ini, mereka takut akan sesuatu yang tak mereka pahami. Habislah kami diinjak-injak, ditarik-tarik, diledakkan hingga mampus berkeping-keping.

Mereka yang beruntung segera musnah, bergabung dengan ketiadaan. Mereka yang tak beruntung, terluka, terdampar di planet tak bertuan untuk kelak kembali mengembara. Karena bukankah hidup seperti itu? Dari ketiadaan kembali ke ketiadaan.

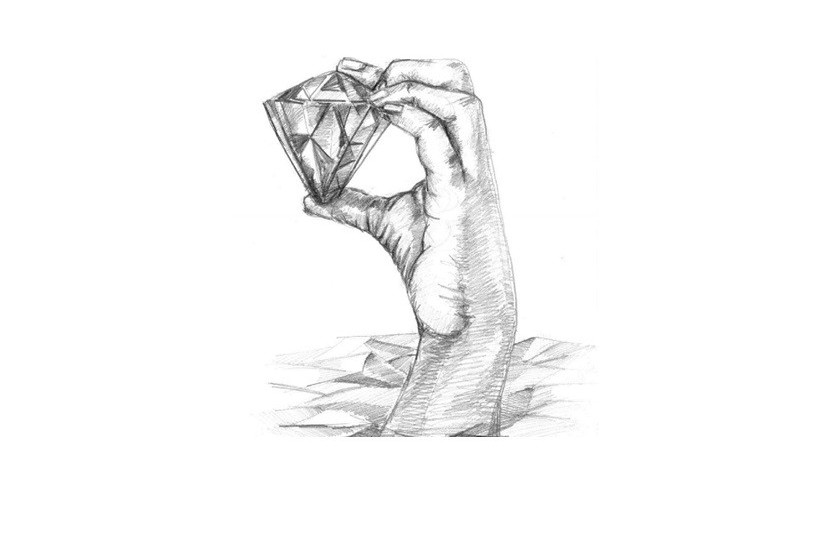

Aku? Aku yang paling sial di antaranya. Tak hanya terpincang-pincang harus melanjutkan hidup, aku malah menjadi hina. Tak lagi menjadi bintang, kini aku hanya sebongkah batu. Mendarat pula di planet bumi yang berisi manusia.

Untuk waktu yang lama sekali, aku duduk sendiri di tepi sungai itu. Sungguh deras arusnya. Seperti tak kenal ampun, menggerus siapa pun yang berniat menghalangi. Sering aku bercengkerama dengan malam yang sama sakitnya dengan bumi. Semakin hari ia kian pelupa karena gelapnya terus tercabik cahaya. Dipenuhi lampu-lampu sedemikian terangnya hingga sering ia bertanya, ia ini malam atau siang.

Angkasa adalah tempat yang sepi. Sempurna untuk berpikir dan merenung tentang segala hal. Namun bumi tempat yang baik untuk menyerap hal baru. Seperti memasak, tak ada yang bisa kau renungkan kalau tak kau kumpulkan dulu bahan-bahan untuk direnungkan. Setelah jutaan tahun bersama, bumi semakin berani berbagi, ia membanjiriku dengan segala keriuhannya.

Ibu bumi bernapas dengan caranya sendiri, meski kini tinggal sepatah-sepatah. Jangkrik-jangkrik usil mulai malu menampakkan diri. Ulat-ulat menggeliat menyembunyikan diri dari jeritan anak-anak kecil yang ngeri akan sesuatu yang tak mereka mengerti.

Pepohonan berlomba-lomba untuk tak jadi tinggi dan besar, karena mereka yang tinggi dan besar harus siap jadi kursi, meja, dan hiasan rumah. Para harimau lebih memilih menggali kubur sendiri ketimbang dikuliti. Bumi menarik napas dengan susah payah dan menghembuskannya dengan lebih susah payah lagi.

Batu-batu di sekeliling enggan bermain denganku. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang kini mulai merambah ke sisi sungai tempatku bersemayam nyaman ribuan tahun terakhir. Permainan mereka aneh-aneh. Sungai telah sedemikian ramahnya, kini mereka berwarna-warni. Batu-batu cantik dipunguti, diwarnai, dibawa pulang, dijadikan pajangan. Satu demi satu, lama-lama jadi seribu. Tapi tak ada yang berani memungutku.

Terlalu tajam, kata mereka. Jangankan hanya kulit dan daging, sudutku mampu menggores apa pun tanpa ampun. Terlalu berat. Aku berisi hal-hal yang tak mampu ditangkap otak mungil kaum manusia.

Kusimpan rahasia yang tak mampu mereka tampung, kusaksikan semesta sedari mula, hal-hal yang tak terbayangkan. Wajar aku berat di lengan mungil mereka. Terlalu menyilaukan, aku bicara terlalu banyak akan hal-hal yang tak mereka pahami, dan lagi-lagi, hal itu cukup untuk membuatku ditakuti.