Sepanjang perjalanan pulang ia bayangkan tawa gembira perut-perut lapar yang ia tinggalkan Subuh tadi ketika nantinya ia berikan bungkusan itu. Mungkin siangnya mereka sudah menyantap seadanya yang bisa dihidangkan oleh perempuan tua, istrinya.

Biasanya siang harinya istrinya mengajak keempat anaknya keluar mengais bak-bak sampah di desa. Tak jarang ada orang baik yang memberikan mereka makanan, meski itu makanan beberapa hari lalu yang tak habis dimakan oleh pemiliknya.

Kali kesekian perempuan tua itu turun ke desa memulung bersama anak-anaknya. Tak banyak warga yang ia temukan. Semua berdiam di dalam rumah.

Di pintu masuk ujung desa mereka dicegat beberapa anak muda yang meminta kembali ke rumah dan tidak berkeliaran. Ucapan beberapa anak muda itu tentang wabah yang sedang menjangkiti bisa berakibat kematian mereka dengarkan tak lebih hanya angin lalu sebelum mereka sampai di rumah.

Di rumah ternyata lelaki tua, suaminya, sudah menunggu dengan dua ikat padi tergeletak di depan pintu serta bungkusan daun pisang yang menggantung di pikulan itu. Anak-anak mereka langsung menuju bungkusan itu, persis riang yang dibayangkan ketika lelaki tua itu beranjak dari sawah. Anak-anaknya menyantap itu dengan lahap, berbagi di antara empat perut lapar itu.

Tak membuat kenyang malam itu. "Kita sekarang punya benih padi, nanti akan kita tanam jika ada yang menyuruh kita untuk menggarap tanahnya."

"Tapi, Pak, siapa yang akan menyuruh kita menggarap tanahnya di tengah hujan belum pernah turun juga?"

"Kita tunggu saja. Satu ikat ini untuk kita makan dan sisanya untuk kita tanam."

Perempuan tua itu tidak membantah lagi. Karena hari sudah gelap tak mungkin mereka menumbuk padi dalam kelam itu.

Tangis-tangis perut lapar itu mulai meronta, menyayat hati siapa pun yang mendengar tak terkecuali kedua orang tua di gubuk reot itu. Perempuan tua mulai berdendang, menenangkan tangis-tangis itu agar larut dalam kantuk. Lelaki tua yang tak tega dengan itu beranjak dari tempatnya, dengan meraba-raba meraih sesuatu di dinding bambu itu.

"Pak, mau ke mana?"

"Tersayat hatiku, tak kuasa setiap malam mendengar tangisan yang tak akan lagi kubiarkan sekarang."

"Tidak apa, Pak, mereka sebentar lagi terlelap."

Namun, suaminya tak menghiraukan, melangkah keluar mencari apa yang bisa ia jadikan untuk menghentikan tangis itu. Ia pun berjalan menyusuri ladang yang berbatasan dengan desa.

Cahaya bulan yang agak temaram mengarahkan matanya ke batang-batang yang sudah meninggi di balik pagar itu. Ia menerobos masuk dari celah yang agak longgar, lalu memilih batang yang agak besar berharap banyak isi yang ter tanam di bawahnya.

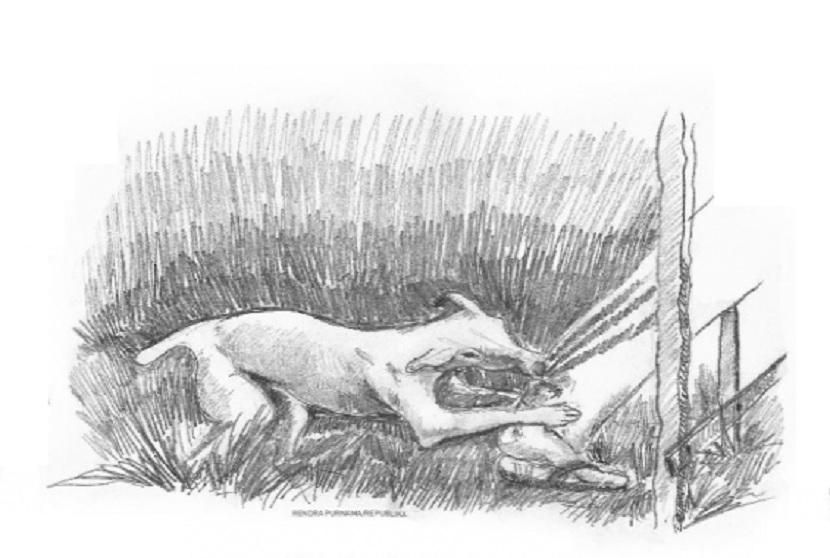

Dari balik ilalang di bawah pagar itu tiba-tiba terdengar suara menyalak karena merasa terganggu dengan kehadirannya. Semakin keras anjing itu menyalak, ia tak beringsut dari tempatnya berdiri. Entah beberapa detik kemudian ia baru berlari sekuat tenaga dengan anjing yang menyalak berusaha meraihnya di belakang.

Pagar di sisi yang lain sudah terlihat, agak rapat, tetapi ia berusaha untuk keluar dari situ. Ketika menyelipkan badan di pagar ia tak sadar apa yang menariknya begitu kuat, menggetarkan badannya hingga tak mampu beranjak.

Anjing itu pun terasa meraih kaki nya tetapi badannya yang bergetar justru tak merasakan itu. Sejenak ia pun tak bisa lagi merasakan apa-apa di sekelilingnya, semuanya gelap. Getaran itu pun semakin mele mah kannya hingga tetap menempel di pagar itu.

Beberapa orang yang tergesa-gesa mengetuk pintu rumah perempuan tua itu. Hari sudah agak terang sementara anak- anaknya masih tergeletak di lantai tanah beralaskan tikar pandan yang sudah bolong beberapa bagiannya.

"Mak Tinah, Wak Genem ditemukan meninggal kesetrumdi pagar ladang Haji Jamah, ayo cepat ke sana."

Tubuh perempuan tua itu lunglai, sedetik kemudian langsung histeris dengan tangis, membangunkan seisi rumah itu. Anak-anak yang polos melihat perempuan tua itu menangis ikut juga menangis menambah riuh rumah itu. Mereka semua beranjak ke ladang itu, menyaksikan tubuh ayah mereka menempel di kawat pagar itu dengan tangan kanan masih menggenggam erat batang ubi jalar yang penuh isi.

Semuanya menjadi gelap, perempuan tua itu tak sadarkan diri. Ketika bangun ia sudah dikelilingi tangis anak-anaknya di gubuk reot itu. Beberapa warga yang membantu pemakaman suaminya sudah mulai beranjak. Tinggal ia dan keempat anaknya meratapi keadaan.

Lapar tak tertahankan memaksa ia harus beranjak, beruntung ada beberapa warga yang membawa makanan siang tadi. Malam itu tidak ada tangis karena lapar.

Mereka sedang mengais-ngais sisa makanan dan mencari plastik di bak sampah. Mata mereka tertuju pada pemuda yang sedang mengantarkan bungkusan-bungkusan berisi beras dan bahan makanan lainnya. Mereka hanya menatap tajam, tanpa berani mendekat, berpikir pasti akan diusir. Terba yang seikat padi yang tersisa di rumah, satu ikatnya sudah lama habis.

Perempuan tua itu menangis dalam hati. Penduduk desa dengan rumah besar pun tetap dibagi juga bungkusan. Supaya mereka berdiam di rumah untuk menghindari wabah. Alasan itu yang sayup-sayup ia dengar dari pembicaraan pemuda. Anak-anaknya yang kelaparan menelan ludah melihat bungkusan-bungkusan yang dibagikan.

Di rumah masih tersisa seikat padi. Namun, perkataan suaminya masih terbayang, itu dijadikan benih ketika ada yang akan menyuruh mereka menggarap tanahnya nanti. Beruntung di tengah jalan pulang mereka menemukan pepaya yang tersisa bekas gigitan hewan-hewan malam.

"Mak, mengapa tidak kita tumbuk saja padi itu, lalu dimasak untuk meredakan tangis mereka?"

"Ingat pesan bapakmu, Nak, nanti kita jadikan benih supaya kita punya persediaan beras yang banyak."

"Tapi, Mak, Bapak kan sudah meninggal, tidak ada yang akan menyuruh untuk menggarap tanahnya."

"Kita harus menjaga pesan bapakmu, Nak."

Seperti sebelumnya, tangis ketika malam hendak menyapa kembali terdengar. Pun dendang dari perempuan tua itu kembali disenandungkan. Tangis-tangis perut lapar itu seolah sudah menjadi nyanyian malam di gubuk reot itu.

Keesokan harinya, alangkah terkejutnya perempuan tua itu. Seikat padi tergantung kini berserakan di lantai tanah. Bulir-bulirnya tersisa tinggal sedikit saja di tangkai-tangkai itu. Air matanya meleleh, kekecewaannya tak bertuan.

Namun, dendam sepertinya cukup beralasan ia arahkan kepada makhluk-makhluk pengerat yang bergerilya di malam hari menghamburkan benihnya. Benih padi terakhir, yang ia pun tak sanggup untuk membuatnya menjadi pereda tangis anak-anaknya di malam tadi.

*) Pahit-pahit rasa nasi, manis-manis buah ara (dendangan yang biasa dilagukan untuk anak-anak ketika masa-masa kelaparan melanda dulu).

TENTANG PENULIS: Abdul Rahim, lahir di Lombok Timur, 4 September 1991. Menyukai sastra sejak di madrasah ibtidaiyah. Ia lulusan S-1 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Sempat menggagas Komunitas Pemuda Kreatif (Kompak) yang menge lola Rumah Belajar dan Taman Baca di Wanasaba, Lombok Timur. Pada 2015 mendapatkan bantuan studi S-2 Kajian Budaya dan Media di Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjadi dosen tetap non-PNS di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.