Oleh: Prof DR Abdul Hadi WM, Sastrawan dan Guru Besar Univeritas Paramadina

Warisan khazanah satra Melayu yag begitu kaya ialah karena berasal dari peradaban Islam. Sastra warisan peradaban Islam ini untuk pertama kalinya berkembang di kepulauan Melayu dan hadir dalam bahasa Melayu. Ia tumbuh sejak abad ke-13 M dan mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-16 - 17 M.

Mata rantai perkembangannya yang awal bermula di Samudra Pasai (1270-1415 M), Malaka (1400-1511 M) , kemudian berlanjut di Aceh Darussalam (1516-1700 M) dan pusat-pusat kebudayaan Islam lain seperti Palembang, Johor, Riau, Banjarmasin, Deli, Kelantan, Brunei Darussalam, dan bahkan dapat dikatakan hampir seluruh tanah Semenanjung Malaya dan kepulauan Melayu.

Warisan peradaban Islam ini tidak hanya wujud dalam khazanah sastra Melayu. Ketika agama Islam tersebar luas di kepulauan Nusantara pada abad ke-16 dan 17 M, bahasa Melayu pun ikut terangkat kedudukan dan perannya. Demikian pula kesusastraannya, yang merupakan hasil gosokan halus dari para pujangganya yang piawai, yang bukan saja ahli sastra dan bahasa, tetapi juga ahli agama dan guru keruhanian terkemuka pada zamannya.

Sejak lama bahasa Melayu dijadikan media penyebaran agama Islam dan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Islam di kepulauan Nusantara. Pada abad ke-16 – 17 M, bahasa yang semula hanya berperan sebagai 'lingua franca' dalam dunia perdagangan itu telah bangkit dan muncul sebagai bahasa pergaulan utama antar etnik dan bangsa yang berbeda-beda di Nusantara dalam bidang politik, keagamaan dan intelektual.

Kedudukan Bahasa dan Sastra Melayu

Sebagai dampak dari naiknya kedudukan bahasa Melayu, maka sastra Melayu pun juga naik perannya. Ia lantas menjadi sumber ilham dan teladan bagi sastrawan Nusantara dari etnik yang berbeda-beda itu dalam upaya untuk menghidupkan sastra Islam di daerah mereka masing-masing. Hikayat-hikayat Melayu Islam lantas disadur dan diolah kembali dengan sentuhan realitas dan budaya setempat.

Khazanah peradaban Islam itu pun lantas muncul dalam bentuk sastra Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Sunda, Jawa, Madura, Sasak, Bugis, Makassar dan lain-lain, suatu pencapaian yang tidak pernah diraih peradaban Hindu Buddha sebelumnya.

Dengan demikian seperti halnya agama Islam, bahasa dan sastra Melayu telah memberikan dasar-dasar ‘integrasi’ bagi penduduk Nusantara yang multi-etnik, multi-budaya dan multi-bahasa itu. Ini tidak bisa dilakukan oleh peradaban Buddha di Sumatera yang elite-aristokratik, dan hanya terkungkung dalam satu etnik tertentu.

Selain itu Islam juga memberikan dasar-dasar nasionalisme (proto-nasionalisme) bagi bangsa Indonesia, oleh karena hanya dengan hadirnya gerakan-gerakan anti-kolonial yang dipelopori Islam sepanjang abad ke-18 dan 19 M, nasionalisme Indonesia mendapat ciri dan corak khas yang berbeda dari nasionalisme Eropa, Jepang dan lain-lain. Nasionalisme Indonesia yang awal ialah menolak dominasi asing di bidang politik, menolak eksplotasi asing di bidang ekonomi dan menolak pemaksaan budaya asing oleh pemerintah kolonial.

Maka benarlah Kern (1917) yang mengatakan: “Kedatangan Islam telah membawa perubahan besar dalam jiwa masyarakat Melayu Nusantara. Perubahan besar itu berupa pembebasan dari belenggu mitologi yang sebelumnya mengkungkung pikiran bangsa Melayu. Datangnya Islam menyuburkan kegiatan intelektual Melayu melalui lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya sehingga membimbing bangsa Melayu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan tradisi penggunaan akal pikiran secara lebih meluas disbanding sebelumnya.”

Di bawah penerangan dan cahaya inilah sastra warisan peradaban Islam itu berkembang, khususnya di dunia Melayu.

Seperti telah dikemukakan, kesusastraan Melayu mulai menapak puncak perkembangannya pada akhir abad-abad ke-16 dan kian subur perkembangannya pada abad ke-17 – 19 M. Proses menuju puncak perkembangannya itu ditandai dengan:

(1) Derasnya proses islamisasi kebudayaan Melayu sejak pertengahan abad ke-16 M. Agama Islam tidak lagi dipeluk secara formal, tetapi ajarannya diresapi lebih mendalam dan dijadikan cermin untuk melihat realitas dan dunia. Dengan kata lain Islam dijadikan bagian utuh dari ‘kedirian’ Melayu. Dalam hal ini kebudayaan harus diartikan sebagai pandangan hidup (way of life), sistem nilai dan gambaran dunia (Weltanschauung atau worldview).

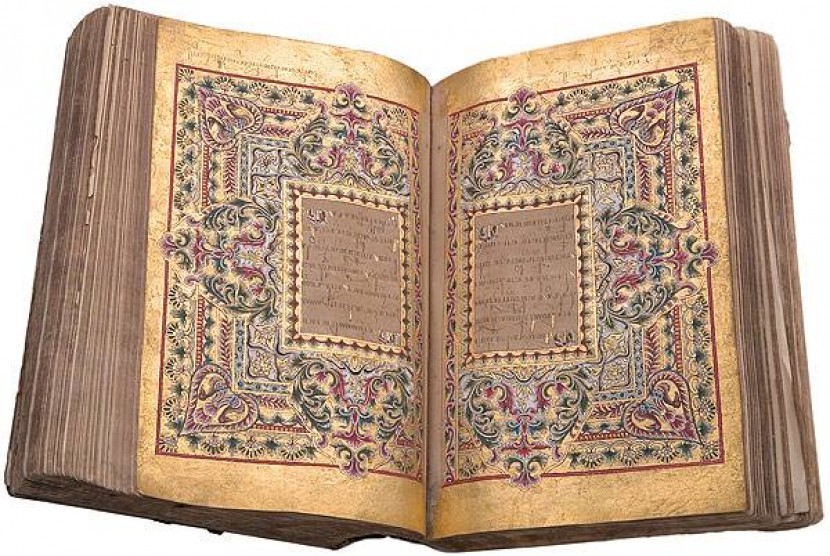

(2) Kian menonjolnya peranan penting ulama-ulama dan cendekiawan sufi dalam proses islamisasi kebudayaan Melayu. Mereka itu adalah sastrawan dan mengemukakan gagasan dan pemikiran mereka melalui karya sastra. Dengan sendirinya kitab-kitab keagamaan dan sastra memainkan peranan penting dalam meletakkan sendi-sendi dan dasar-dasar kebudayaan Melayu (lihat juga al-Attas 1972)

Tidak kalah penting ialah peranan lembaga-lembaga pendidikan Islam kian mantap di pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara pada masa ini. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya bercorak kedaerahan, yang menerima kehadiran dan murid dari daerah setempat. Tetapi juga dari berbagai daerah lain (Graves 1981:22).

Karena itu penggunaan bahasa Melayu menjadi penting dan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa ini dijadikan bacaan dan sumber rujukan utama. Melalui lembaga-lembaga pendidikan dan ulama-ulama pesantren yang memiliki jaringan luas itulah jaringan intelektual Islam terbentuk. Dengan demikian penetrasi kebudayaan dan sastra Melayu tidak terhindarkan di wilayah-wilayah luas kepulauan Nusantara.

Pada masa inilah muncul tokoh besar di bidang penulisan sastra. Yang paling terkemuka dari mereka ialah Hamzah Fansuri, Bukhari al-Jauhari dan Syamsudin al-Sumatrani. Murid-murid dan pengikut mereka tersebar di hampir seluruh penjuru kepulauan Melayu, bahkan sampai ke tempat lain di kepulauan Nusantara. Karya-karya mereka menandai dua gejala dominan dari gelombang baru pemikiran Islam dan tradisi intelektual Melayu.

Dua gejala dominan itu ialah : Pertama, hadirnya renungan-renungan yang mendalam tentang hubungan manusia dan Tuhan, serta makna penciptaan dan kedudukan manusia selaku khalifah Allah di muka bumi yang bertola dari metafisika dan falsafah sufi. Ini tercermin dalam syair-syair Hamzah Fansuri.

Kedua, munculnya teori kekuasaan yangbertolak dari pendekatan sufistik seperti terlihat dalam karya Bukhari al-Jauhari (Taj al-Salatin) dan Nuruddin al-Raniri (Bustan al-Salatin). Negara tidak lagi dipandang sebagai refleksi kedirian seorang raja seperti pada zaman Hindu, melainkan sebagai pranata yang merupakan wadah bagi terwujudnya kesatuan harmonis antara raja dan rakyat, antara makhluq dan Khaliq (Taufik Abdullah 2002).

Periode ini disebut oleh Braginsky (1993) sebagai ‘periode kesadaran diri’. Banyak pembaruan dilakukan pada masa ini. Setelah tiga tokoh yang disebutkan tadi muncul pula pembaru sastra dan pemikiran keagamaan, seperti Nuruddin al-Raniri, Tun Sri Lanang, Abdul Rauf Singkel, Abdul Jamal, Hasan Fansuri, Jamaluddin al-Tursani, dan lain-lain.

Kebaruan karya-karya Melayu abad ke-16 dan 17 M tampak pertama kali dalam syair-syair tasawuf Hamzah Fansuri, karya-karya bercorak adab Bukhari al-Jauhari dan Nuruddin al-Raniri. Salah satu di antaranya yang terpenting ialah keberanian pengarang untuk mengekspresikan pengalaman dan pengetahuan pribadinya. Ini dimungkinkan karena mereka berkarya berdasarkan estetika sufi dan ilmu tasawuf. Dalam kenyataan pengalaman rohani dalam tasawuf hanya bisa diperoleh secara personal.

Dalam hubungannya dengan perkembangan kebudayaan, karya-karya mereka itu seperti dapat dikatakan dalam batas tertentu, berhasil menyadarkan pembaca Nusantara tentang betapa pentingnya budaya membaca dan menulis bagi perkembangan dan kelangsungan peradaban (Braginsky 1992). Arti penting lain ialah karena sampai abad ke-19, karya-karya tersebut menjadi teladan dan dijadikan sumber ilham bagi penulis Nusantara lain dalam bahasa ibu mereka masing-masing.

Malahan beberapa gagasan penting mereka, termasuk wawasan estetiknya, dilanjutkan oleh beberapa penulis abad ke-20 dengan memberinya cita rasa modern, seperti Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hasymi, Hamka, Aoh K. Hadimadja, dan lain-lain.

Beberapa penulis terkemuka Angkatan 70 juga menggemakan kembali suara-suara para sufi Melayu abad ke-16 dan 17 M dalam konteks baru situasi budaya dan kondisi kemanusiaan. Contoh terbaik ialah Kuntowijoyo, Danarto, M Fudoli Zaini, dan Sutardji Calzoum Bachri. Penulis Indonesia yang menggemakan suara para sufi Melayu itu ialah Taufiq Ismail, Emha Ainun Nadjib, D Zawawi Imran, Hamid Jabbar, Ahmadun Y Herfanda, dan lain-lain.