Hari demi hari, pepohonan di sekelilingku mulai berbaur dengan ketiadaan. Ibu bumi sering merasa bersalah karena tak mampu menyediakan makan yang layak untuk anak-anaknya yang berlindung di hutan. Tak ada yang perlu ditakuti dari kematian, hiburku pada mereka setiap kali menghadapi ajal. Aku tak lagi aman tersembunyi di semak belukar, karena semak belukar pun lama-lama mati mereguk sungai yang justru berkhianat membawa racunnya ke mana-mana.

“Bukan salahku,” sang Sungai meraung menangis bercerita tentang manusia yang lemparkan hal-hal yang mampu lagi ia cerna. Aku memeluk tubuh rerumputan yang sudah tak bernyawa lagi. Puluhan generasi sudah ia lindungiku dari terik panas matahari. Kuletakkan ia kembali ke perut bumi sambil berdoa pada ketiadaan untuk menerima jiwa-jiwa mungil mereka.

Manusia lupa, di setiap hal kecil di hutan ini, bersembunyi jiwa-jiwa yang sama sucinya dengan yang ada di dalam tubuh mereka. Bedanya hutan tak mampu berteriak dalam bahasa yang mereka mengerti. Hutan hanya mampu menangis dalam bentuk longsor. Babi hutan hanya mampu berontak dalam bentuk amukan. Sekali lagi, seperti kami, manusia takut akan hal yang tak mereka mengerti.

Kini hutan ini, bukit ini, dianggap sebagai ancaman. Terlalu banyak hewan liar, kata mereka. Beberapa orang datang, menggali-gali dan mencatat. Emas, mereka berteriak sambil jungkir balik tak keruan. Andai digali lebih dalam lagi, bisa jadi uang.

Datanglah kembali mereka membawa kotak demi kotak berisi peledak. Ini untuk kepentingan bersama, kata mereka menenangkan satu sama lain. Kepentingan siapa? Mereka yang tinggal di sekeliling hutan ini tak tahu menahu tentang emas yang ada. Mungkin disuruhnya mereka menjadi buruh, sisanya emas lari ke pangkuan mereka yang batang hidungnya pun tak muncul di sini.

“Nanti tekan ini kalau peledaknya sudah disebar ya.” Diletakkannya remote control tepat di sisiku. Mereka berkerumun di dekat tumpukan peledak, mengatur strategi.

Bolak balik kutatap remote itu. Manusia-manusia ini juga berjiwa. Kuamati sekeliling. Namun hutan ini juga rumah bagi ribuan jiwa lainnya. Hanya karena mereka tak mampu bicara dengan bahasa yang tidak manusia pahami, nilainya tak lantas kehilangan arti.

Aku tak banyak bergerak jutaan tahun ini, tapi kalau kukerahkan sekian besar tenaga tersimpan, mampulah aku kalau hanya sekadar melompat. Seperti sekarang.

Aku melompat sekuat tenaga ke pemicu ledak. Tak ada yang menduga, kelompok itu tercerai berai badannya. Aku sendiri terkena ledakan, tapi apalah artinya ledakan buatan manusia bagiku, bintang meledak depan mata saja kuhadapi.

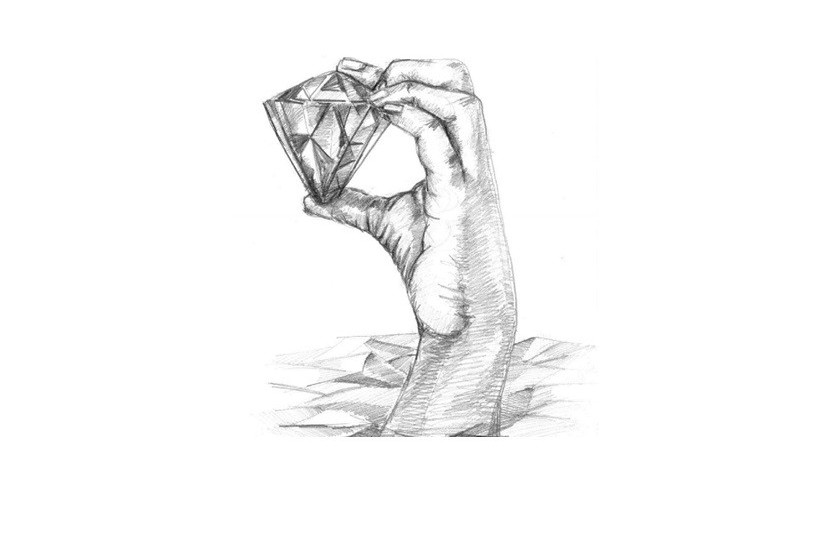

Kini sudah puluhan tahun lamanya, hutan dan sungai ini aman tentram. Orang-orang memilih pergi dan menjauh dari hutan angker ini. Tiba-tiba sesosok pria memungut tubuhku.

“Akhirnya.” Ia berbisik sambil menghela napas lega. Semacam sudah puluhan tahun mencari-cariku. Matanya sibuk mengamatiku dari balik kaca pembesar.

“Ini berlian yang aku cari.”

“Berlian kok… hitam?” asistennya bertanya.

“Kuberitahu ya, tak banyak berlian hitam di planet ini, bisa jadi ini berasal dari luar angkasa. Luar biasa!” Kutatap wajahnya lekat-lekat yang entah mengapa begitu bahagia meski habis sudah jemarinya kugores-gores dengan tega.

“Kira-kira bisa berapa harganya?”

“Jutaan dollar! Tak ternilai!”

“Kalau begitu, biar kupegang saja.” Pria di belakangnya menarik pelatuk.

Mereka saling tembak. Demi sebongkah batu dari pinggir kali. Ah, manusia. Satu-satunya hal yang semakin kumengerti justru semakin kutakuti. Kututup mata. Lelah sudah dengan tingkah mereka. Mungkin saatnya aku berpaling menuju ketiadaan ketimbang berjibaku dengan keriuhan yang tidak masuk akal ini.

Sebuah tangan akhirnya memungutku tepat beberapa saat sebelum aku memutuskan untuk tinggal bersama ketiadaan. Lengan itu berlumuran darah, nampak tubuh teman-temannya yang tewas bergelimpangan di sekeliling.

Wajahnya yang penuh kepuasan berangsur dipenuhi ketidakpercayaan, semakin dalam aku berjalan menjauh menuju ketiadaan. Sayang sekali ia harus tahu dengan cara seperti ini: berlian yang memilih ketiadaan akan berubah menjadi sekadar batu biasa. Terdengar raungannya menggaung di seluruh penjuru hutan mengiringi kepergianku.