Yusuf Maulana *)

Kesal karena merasa diri diremehkan sudah bulat ditumpahkan untuk pergi merantau. Meski belum jelas ke mana arah dan tujuan awalnya, hingga akhirnya Tanah Suci Mekkahlah yang dipilih. Waktu seperti terus berputar bagi Abdul Malik, alias Hamka muda pada usia 19 tahun.

Perjalanan berbulan-bulan bercengkerama dengan lautan harus ditempuhnya agar ia mampu membuktikan pada orang-orang di kampungnya. Khususnya pada para alim di sekolah Muhammadiyah yang menolak menerimanya sebagai guru lantaran tidak tamat pendidikan formal tingkat dasar sekalipun.

Gelora mudanya memuncak, untungnya masih dalam koridor kesadaran sebagai seorang Muslim. Termasuk hatinya yang sudah terpagut pada seorang gadis di kampungnya, harus dikikis. Gadis yang oleh Hamka dalam Kenang-kenangan Hidup Jilid I (cet. 3, 1974) disebutnya sebagai “pujaan di Padang Panjang”.

Di buku tersebut, Hamka muda memang berterus terang sebagai “lekas jatuh hati kepada gadis-gadis”. Melihat gadis-gadis cantik, dia kadang sampai harus menarik napas panjang. Mungkin semacam mekanisme pertahanan diri Hamka agar tidak tidak terbius dengan berahi. Nyatanya, di “pelariannya” menuju Mekah, lagi-lagi dia harus menghadapi pesona perempuan elok.

Namanya Kulsum, janda muda dari tatar Sunda. Umurnya 17 tahun, dua tahun di bawah Hamka. Kulsum juga hendak berhaji bersama kedua orangtuanya. Mereka—atas takdir Allah—sekapal dengan Hamka, hanya dibedakan dek penumpang. Meski sering bersua, keduanya tak jarang hanya saling membisu.

Maklum, jelita dari Cianjur itu tidak mengerti banyak bahasa Melayu yang dituturkan Hamka. Di lain pihak, Hamka tidak paham bahasa Sunda. Sukarta, jamaah haji dari Cianjur, berperan dalam menerjemahkan pembicaraan yang sekiranya Hamka ingin mengetahui lebih jauh.

Di kapal bermuatan sekira 1400 orang itu, beberapa penumpang mengenali Abdul Malik sebagai sosok yang bagus bacaan Qurannya. Ini berkesan bagi jamaah Sunda hingga ia pun digelari “Ajengan Abdul Malik”. Nama ini pula yang disematkan Kulsum pada Hamka kala itu.

Abdul Malik tidak memungkiri terkesimanya hati pada Kulsum. Kala membaca Quran, ia kadang sengaja berpanjang-panjang. Belum berhenti sebelum perempuan itu naik ke dek dan menyimak lantunannya.

“Rupanya dalam usia demikian,” cerita Hamka dalam Kenang-kenangan Hidup, “adalah zaman pertumbuhan, lekas kena. Darahnya sudah berdebar-debar saja kalau Kulsum terlambat naik ke atas dek. Tetapi kalau telah berhadapan, dia ‘bodoh’, tidak pandai bercengkerama.”

Hadirnya Kulsum melupakan sang pujaan hari di Padang Panjang. Sang janda muda ini seolah peneman, meski ada sekatan yang tak tampak di antara mereka, dalam perjalanan haji. Dan pintu seakan tinggal dibuka sedemikian mudah ketika Sukarta menganjurkan padanya untuk menikahi Kulsum.

Memang, bukanlah hal aneh bilamana ada pasangan menikah dalam perjalanan haji masa itu. Kawan Hamka muda dari Pekantan Mandailing, misalnya, menikahi seorang janda kaya asal Jakarta. Apakah ia perlu menuruti langkah kawannya itu?

Ayah dan ibu Kulsum ada di tengah mereka. Abdul Malik sendiri begitu yakin bila ia mengajukan pinangan, orang Sunda itu tidak bakal menolaknya. Kekaguman mereka pada Abdul Malik tidak disembunyikan bahkan sering bermuka manis pada si pemuda ini atau malah memperkenankannya untuk menemui mereka di deknya. Karena itulah, saran Sukarta membuatnya berdebar.

Hanya saja, Abdul Malik belum beranjak membuat putusan. Sementara itu, Karimata—kapal yang mereka tumpangi—memasuki Lautan Merah, lalu dua hari berikutnya bakal tiba di Pelabuhan Jeddah.

“Kulsum berdiri merenung lautan, melihat kapal memecah laut, ikan lumba-lumba beriring-iring menurutkan kapal,” tulis Hamka. “Alangkah cantiknya perempuan janda muda itu kena cahaya panas pagi, ujung selendang dikibas-kibaskan angin. Wajahnya tenang melihat laut, namun di sana terbayang pengharapan.”

Dalam persuaan dua muda-mudi itu, hanya diam yang mendominasi. Dengan indah Hamka melukiskan kejadian itu, “Namun penglihatan yang sayu dari kedua belah pihak dapatlah menggambarkan apa gerangan yang menggelora dalam hati masing-masing.”

Sejurus kemudian, Hamka mengeluarkan sapu tangan putih dari saku bajunya yang telah dilipat halus. Diberikannya kepada Kulsum. “Tidak lama lagi berpisahlah kita. Moga-moga sesampai di Mekkah kita dapat bertemu lagi. Terimalah hadiahku ini sebagai kenang-kenangan.”

Dengan wajah berseri, sapu tangan itu diterimanya dan dijawabnya dalam bahasa Sunda, “Hatur nuhun, Ajengan!”

Esok hari, pada jam yang sama dan tempat yang sama, mereka bersua. Padahal, mereka tak ada ikatan janji untuk bersua. Keduanya saling tersenyum. Sampai kemudian Kulsum mengeluarkan sapu tangan putih berpinggir biru, “Hadiah abdi ku Ajengan!”

Disambutnya sapu tangan itu, lalu diciumnya dengan penuh keharuan. Sapu tangan itu menebarkan wangi yang tak tersembunyikan.

“Terima kasih!” sambut Abdul Malik dengan gembira dan terharu. Lalu dia mengulurkan tangan hendak bersalaman. Tetapi Kulsum tidak segera menyambut tangannya, hanya menyusun jemarinya lalu menyinggungkan sedikit ke ujung jaring sang “ajengan”. Itulah permulaan sekali seumur hidupnya, mengalami salam orang Sunda, cetus Hamka mengenang kejadian itu.

Meski tak menutupi “potensi” dirinya yang mudah terpikat perempuan cantik, kisah Hamka muda bersama pujaan dari Padang Panjang dan Kulsum hanya bumbu perjalanan mudanya.

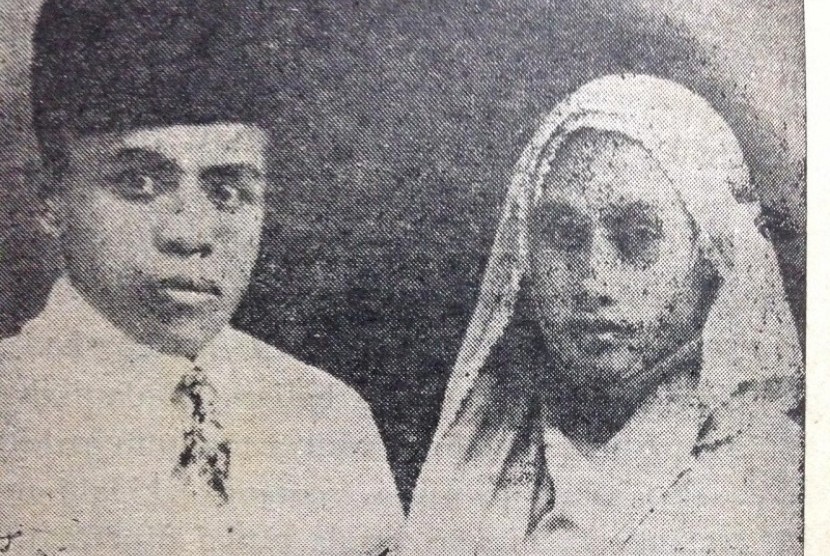

Dua tahun kemudian dari safarnya ke Mekah, ia menikahi Siti Raham, sama-sama anak Minang, tepatnya 5 April 1929. Sementara Hamka berumur 21 tahun, Siti Raham pada 15 tahun. Saking masih belia, Siti Raham sampai harus berdiri di atas bangku kecil agar tampak besar ketika mereka berfoto!

Pernikahan itulah yang mengakhirnya “mudah jatuh cintanya” Hamka semasa muda. Meski sang istri masih belia dan menurut saja sekira sang suami mendua, Hamka surut mendua. Termasuk ketika sang ayah meminta Hamka menikah kali kedua. Atau ketika Hamka bertugas sebagai juru dakwah Muhammadiyah di Makassar sepanjang 1931-1932, seorang diri tanpa bertemankan istri dan anaknya yang pertama.

Pengalaman di Makassar, sebagaimana diungkapkannya dalam Kenang-kenangan Hidup juga tidak sepi dari keinginan para orangtua untuk menautkan kekeluargaan dengan Hamka. Mereka menghadiahi sarung Bugis, sarung Makassar yang halus berwarna-warni dengan kualitas bagus, seraya mengatakan pada Hamka, “Tenunan ‘adik Ustadz’ untuk kain mandi!”.

Bahkan sampai ada pula muslimah yang “menawarkan diri” sebagai peneman hidup Hamka secara halal. Hamka, atas semua kebaikan itu bergeming untuk mendua. Hatinya tak kuasa mengawini mereka setelah Siti Raham.

Selalu ada peringatan yang datang dalam relung batin Hamka dalam kejadian-kejadian yang memungkinkannya untuk menerima tawaran cinta. Ketika Sukarta membuka ruang untuknya berkeluarga dengan Kulsum, tetiba Hamka ingat pada ayah dan bundanya di kampung. Belum lagi kesadarannya timbul pada penilaian orang di kampungnya kelak, yakni tatkala lelaki Minang menikahi perempuan Sunda, yang dianggap bakal tak pernah pulang lagi.

Adapun ketika Hamka mengulur jawaban pada permintaan ayahnya untuk menikah lagi, bukan lantaran ia dikayuh bimbang. Hamka tak ragu untuk menolak permintaan itu. Selain ekonominya masih terkata marit di sana-sini, ingatan Hamka pada sosok Shafiyah, sang ibunda yang disapanya “Uaik”.

Sang ibu dicerai Haji Rasul, ayahanda Hamka, setelah memberikan lima anak. Saban sang ayah mengajukan keinginan menikah lagi, masih terbayang jelas di ingatan Hamka, sembabnya mata Uaik tercinta. Pengalaman ini begitu membekas dalam di sanubari Hamka hingga ia pun tak hendak mengulang sakit hati sang kaum perempuan.

Episode cinta Hamka muda hingga kelak bersapa Buya Hamka memang tak bebas dari sosok perempuan. Ini bukan soal aib apalagi nista, melainkan pelajaran bagi para pemuda yang fitrahnya bergelora dalam bab asmara. Bila salah kelola, umur yang ada jatuh pada nista dan kubangan dosa tersebab asmara ini.

Hamka tetap manusia biasa yang dengan kebesaran dan ketinggian hatinya kala muda tak ingin diremehkan. Ia juga tak surutkan hasrat untuk mencintai. Tapi mencintai yang mudah pada wajah-wajah menggoda hati, tetap ada batasnya.

Batasnya adalah kesadaran untuk tidak mengulang sakit di hati yang pernah hadir akibat buliran sembab airmata yang pernah disaksikan ada pada bundanya. Dari sinilah ia pun ditempa untuk menjunjung martabat agama dan ilmu; menjunjung di atas cinta apalagi syahwat liar. n

*) Kurator buku lawas Perpustakaan Samben, Yogyakarta; penulis buku "Mufakat Firasat", dan "Nuun, Berjibaku Mencandu Buku".